Sfruttata dal governo spagnolo dello Stato di Milano, la comunità con fiducia fece voto alla Madonna del Popolo perché liberasse il paese dalla fame e dalla peste

Dagli Atti del Consiglio Generale della Comunità di Pontremoli viene la documentazione concreta della carestia che colpì dal 1606 anche il territorio di Pontremoli e favorì la diffusione della peste. Furono consultati da Don Emilio Cavalieri un secolo fa per scrivere il suo breve saggio La Madonna del Popolo di Pontremoli e il pubblico voto, a cura del Comitato per le onoranze centenarie, edito nel 1922 da tipografia C. Cavanna a ricordo del voto del 1622 fatto a Maria perché liberasse il paese dalla fame e dalla peste.

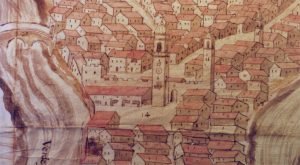

Non dissimile da tante altre parti d’Italia, Pontremoli, sotto il governo spagnolo dello Stato di Milano dal 1547 al 1647, era sfruttata dal nuovo dominatore subentrato ai Fieschi ai quali il paese si era ribellato. Gravava il peso delle tasse per contribuire al costo altissimo della Guerra dei Trent’anni tra cattolici e protestanti (1618-1648), enormi erano le ingiustizie sociali tra un ceto che godeva di tanti privilegi e una massa di poveri. Pontremoli era per se stesso un borgo povero, gli spagnoli lo tenevano solo perché era “porta e chiave” per varcare l’Appennino nel modo più agevole e trovare alloggio per le truppe.

Sempre presente vi era un governatore spagnolo nominato dal re di Spagna con piccola guarnigione di soldati, aveva mansioni politiche e militari; era nominato un podestà quasi sempre spagnolo che sorvegliava le deliberazioni del Consiglio Comunale composto di 80 persone (40 del borgo e 40 del contado) e amministrava la giustizia. Non abbiamo avuto nel nostro territorio i prepotenti signorotti tipo don Rodrigo coi suoi bravi perché rimaneva qualcosa dell’antico spirito comunale che gli spagnoli a volte assecondavano, purchè tutto fosse al servizio della Spagna, che non provvedeva certamente a tutelare la salute pubblica.

A Milano rimase in piedi il Tribunale della Sanità istituito sotto il duca Ludovico il Moro, ma non fece nulla di efficace, come nulla i governi dei dominatori fecero per promuovere l’agricoltura, l’industria, diffondere l’istruzione.

Come bene si comprende da I promessi sposi ogni comunità cercava di far da sé affidando ai Cappuccini l’organizzazione di lazzaretti per isolare i contagiati da peste o altre epidemie, ma erano misure sempre insufficienti. A Pontremoli l’ospedale di San Lazzaro fu allestito nel sobborgo dell’Annunziata. Il passaggio di truppe, frequente in secoli di continue guerre, la scarsa pratica di norme igieniche erano veicoli potenti di diffusione dei contagi.

Come bene si comprende da I promessi sposi ogni comunità cercava di far da sé affidando ai Cappuccini l’organizzazione di lazzaretti per isolare i contagiati da peste o altre epidemie, ma erano misure sempre insufficienti. A Pontremoli l’ospedale di San Lazzaro fu allestito nel sobborgo dell’Annunziata. Il passaggio di truppe, frequente in secoli di continue guerre, la scarsa pratica di norme igieniche erano veicoli potenti di diffusione dei contagi.

A Pontremoli nel 1583 c’era stata la peste con molti morti, è una recrudescenza della peste detta di San Carlo Borromeo (una tela di Alessandro Gherardini lo raffigura nell’oratorio di Nostra Donna). Spesso erano alloggiate truppe al castello del Piagnaro, nel 1606 passarono quelle dirette a Tresana per sedare la rivolta contro il marchese del feudo e portarono germi di peste.

Negli Atti del Consiglio della Comunità si legge che, rispetto ai focolai precedenti, “più fiera e mortale” scoppiò la pestilenza del 1622 a Pontremoli. Colpì persone indebolite da anni di carestia e fame. In una petizione al governo di Milano i pontremolesi chiesero l’esenzione da una tassa straordinaria perché enorme era la povertà della gente, “che non ha neppure i letti in casa”.

Il consigliere rurale Iacopino Magagnini di Cavezzana Gordana aggiungeva che in nove delle dieci parti del Pontremolese le persone “mangiano pane di brocha e bevono acqua pura”, il pane di brocha è pane di rami (“brochi”) del castagno, è la pattona di farina di castagne.

Il consigliere rurale Iacopino Magagnini di Cavezzana Gordana aggiungeva che in nove delle dieci parti del Pontremolese le persone “mangiano pane di brocha e bevono acqua pura”, il pane di brocha è pane di rami (“brochi”) del castagno, è la pattona di farina di castagne.

Nel 1617 fu richiesto grano a Ranuccio Farnese duca di Parma, nel 1618 la Magra fece una disastrosa alluvione che rovinò tutti i campi coltivati sulle sue sponde. La mancanza di cibo fu ancora più grave nel 1621, vi fu chi chiese al Consiglio di espellere i forestieri che consumavano cibo: prima i pontremolesi! Ma di recente ancora abbiamo letto e sentito “prima gli Italiani!”.

Il 13 febbraio 1622 fu creata una commissione per “distribuire riso et altra robba da mangiare ai poveri bisognosi del paese et costituiti in gran necessità”. 1I magistrati cittadini cercarono per mesi prestiti, acquisti a credito di derrate alimentari, fu creato un magazzino per i miserabili, si impiegarono i soldi destinati all’Ospedale di San Lazzaro e alla fabbrica di Santa Maria di Piazza, ma molti poveri morirono di fame. In questa estenuante situazione in aprile 1622 a Pontremoli si ebbe il primo caso di peste con strani spasimi, palpitazioni, letargo, momenti di delirio e sul vivo del corpo lividi, bubboni che portavano a improvvisa e rapida morte persone che non avevano avuto in precedenza malattie.

La peste colpì Pontremoli in questo contesto di gravi carenze e fece strage, sconvolse e portò angoscia. Le vittime furono migliaia, l’ospedale di San Lazzaro si riempì di appestati, chi non poteva essere accolto andava “a cercar agli usci et alle case”, il medico della Comunità Marcello Parasacchi morì e l’altro medico Girolamo Righetti chiedeva un aiuto perché “non resisteva più alla fatica di servire tanta moltitudine d’infermi” (B. Campi, Memorie). Fu allora che i pontremolesi si rifugiarono nella speranza dell’aiuto di Maria.

Maria Luisa Simoncelli