“Storie di val Padana” è il saggio postumo, edito da Il Mulino in ricordo dello storico Vito Fumagalli. Sparita la potenza di Roma, l’Italia è in abbandono; nel VI secolo arrivano i Longobardi che diventano anche buoni agricoltori. Rinasce così il paesaggio dei campi recuperati dalla foresta. L’economia diventa agricola e un contributo molto importante arriva dai grandi monasteri dell’Italia settentrionale

La rinascita del paesaggio agricolo con vivacità e varietà di coltivazioni dopo secoli di abbandono è una delle “Storie di val Padana” del saggio postumo, edito da Il Mulino di Bologna in ricordo dello storico Vito Fumagalli nato a Bardi, scomparso venti anni fa, per cinque anni studente del Liceo Classico Vescovile di Pontremoli, poi della Scuola Normale Superiore di Pisa e autorevole ordinario di storia medioevale all’Università di Bologna. Legato alle sue origini contadine, come pochi storici ha raggiunto una preparazione rigorosa sull’ambiente e sull’agricoltura di tutto l’arco pedemontano delle Alpi e dell’Appennino settentrionale nella vita quotidiana del Medioevo.

La rinascita del paesaggio agricolo con vivacità e varietà di coltivazioni dopo secoli di abbandono è una delle “Storie di val Padana” del saggio postumo, edito da Il Mulino di Bologna in ricordo dello storico Vito Fumagalli nato a Bardi, scomparso venti anni fa, per cinque anni studente del Liceo Classico Vescovile di Pontremoli, poi della Scuola Normale Superiore di Pisa e autorevole ordinario di storia medioevale all’Università di Bologna. Legato alle sue origini contadine, come pochi storici ha raggiunto una preparazione rigorosa sull’ambiente e sull’agricoltura di tutto l’arco pedemontano delle Alpi e dell’Appennino settentrionale nella vita quotidiana del Medioevo.

Monaci agricoltori: l’avventura di San Colombano

San Colombano monaco che proveniva, attraverso la Francia, dall’Irlanda verso l’anno 610 arrivò alla corte del re longobardo Agilulfo chiedendo la concessione di un luogo dove poter fondare con i suoi compagni un monastero. Ebbe “nella solitudine dell’Appennino” a Bobbio in val Trebbia la chiesa in rovina di San Pietro, coi confratelli la riparò, cominciò a costruire case e a coltivare la terra che era fertile, ricca d’acqua e di pesci. I monaci difesero da un ambiente ostile, pieno di animali selvatici i vigneti e i campi con una rete di siepi, coltivarono i cereali a squadre anche di 60 monaci, si legge nella sua “Vita”che anche Colombano lavorava e per i lavori più pesanti si infilava robusti guanti di pelle. I monaci bobbiensi furono pionieri in opere intense di ricostruzione, rivitalizzarono vaste zone abbandonate. Dopo più di due secoli il monaci erano diventati ricchissimi con terre in tutte le regioni dell’Italia del Nord, forse anche nella Lunigiana longobarda, e le affidarono al lavoro di contadini aggregati in villaggi con case anche a due piani con stalle, magazzini, granai. Una prima esigenza era stata per il pane quotidiano e impararono a coltivare cereali robusti resistenti all’irrigidimento del clima, si seminò più che il frumento, segale, orzo, miglio, sorgo, cibo allora anche per gli umani; rimaneva un territorio a foresta che poteva ingrassare 2mila porci per l’alimentazione di tutti. I coloni arrivarono a 600 capifamiglia con molti servi.

Ha fatto emergere efficacemente in molte pubblicazioni la cultura alta delle scuole ma soprattutto la cultura materiale, il rapporto uomo e natura, foreste, animali, malattie, coltivazioni; operatori sul campo erano i laici e i monaci. Sparita la potenza dell’impero di Roma, nel VI secolo l’Italia già in abbandono era resa ulteriormente deserta da una terribile pestilenza e dalla lunga guerra goto-bizantina, era una terra di foreste senza orizzonti e frontiere, erbacce avevano invaso ogni spazio, come ben testimonia Paolo Diacono nella sua “Storia dei Longobardi”, popolo a cui apparteneva e al quale si deve un nuovo inizio.

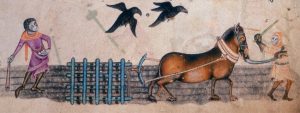

Calati in Italia dall’Ungheria nel 568, i guerrieri longobardi divennero anche buoni agricoltori, con dura conquista del suolo spezzarono il latifondo in piccoli poderi per avviare coltivazioni imparate dalla tradizione romana. Rinasceva il paesaggio dei campi recuperati dalla foresta diffusa e invasiva, che faceva paura, abitata da briganti e rappresentazione visiva degli incubi misteriosi della fantasia umana.

Calati in Italia dall’Ungheria nel 568, i guerrieri longobardi divennero anche buoni agricoltori, con dura conquista del suolo spezzarono il latifondo in piccoli poderi per avviare coltivazioni imparate dalla tradizione romana. Rinasceva il paesaggio dei campi recuperati dalla foresta diffusa e invasiva, che faceva paura, abitata da briganti e rappresentazione visiva degli incubi misteriosi della fantasia umana.

Dalla precarietà di un’economia silvopastorale basata su caccia, pesca, allevamento brado di animali, soprattutto porci, l’economia diventa agricola e un contributo molto importante al cambiamento venne nell’Alto Medioevo dai grandi monasteri dell’Italia settentrionale fondati da Longobardi e da Franchi: San Colombano di Bobbio, San Silvestro di Nonantola, Santa Giulia di Brescia, San Zeno di Verona, anche quello piccolo di Berceto “in cima all’Alpe di Bardone” promosso da Liutprando nella prima metà dell’VIII sec. scrive Paolo Diacono. Avevano vaste proprietà ottenute con donazioni di imperatori, di re, di nobili e di numerosi medi e piccoli proprietari, controllavano il traffico su strade e sulle vie d’acqua, acquisirono diritti e proprietà fiscali, bonificarono brughiere e paludi, scavarono canali artificiali.

Rendere produttive le terre nasceva prima di tutto dal bisogno di procurarsi scorte per fronteggiare carestie e per sfamare la popolazione in aumento; gli ecclesiastici erano istruiti, conoscevano i libri che conservavano le tecniche agronomiche dei Romani. Ricostituirono vigneti mantenendo quasi invariate le pratiche antiche di coltura della vite con aratura ripetuta del terreno, piantarono oliveti, frutteti, costruirono mulini, attorno ai monasteri sorsero villaggi.

Rendere produttive le terre nasceva prima di tutto dal bisogno di procurarsi scorte per fronteggiare carestie e per sfamare la popolazione in aumento; gli ecclesiastici erano istruiti, conoscevano i libri che conservavano le tecniche agronomiche dei Romani. Ricostituirono vigneti mantenendo quasi invariate le pratiche antiche di coltura della vite con aratura ripetuta del terreno, piantarono oliveti, frutteti, costruirono mulini, attorno ai monasteri sorsero villaggi.

Esistono inventari che già nell’Italia longobarda registrano le terre tenute in economia o date ai coloni in affitto spesso gravoso o a mezzadria, i redditi dei monasteri articolati secondo la diversa vocazione agricola. Risulta un’economia chiusa, di autosufficienza, in cui sono presenti anche proprietari laici come livellari, enfiteuti, appaltatori, che si accaparrano anche le terre comuni e le “partecipanze agrarie”, che erano la concessione a intere comunità di parti scambiate in modo che ogni capofamiglia disponesse, a turno, di quelle più e meno produttive e che avevano avuto il merito di salvaguardare regole ferree di trasmissione dei diritti d’uso e di gestione con una coscienza ecologica che oggi ci vorrebbe.

Si andavano creando le premesse per un’economia dei mercati che si svilupperanno dopo il Mille con la formazione della classe sociale borghese dei mercanti e la rinascita delle città. Anche le pievi e le sedi vescovili avevano terre per l’agricoltura e per i pascoli.

La chiesa cattedrale di Piacenza possedeva molte terre, la corte più lontana era quella di Bedonia (acquisita per donazioni, come già i monasteri di Fiorenzuola d’Arda e di Gravago, del castello di Bardi a fine IX sec.): era una tappa su una direttrice viaria molto importante e forse la più breve e la più agevole che da Piacenza portava nelle altre valli del Ceno e del Taro, in Liguria e in Lunigiana.

Vicino a Bedonia una delle corti più grandi e più ricche del monastero di Bobbio era Turris oggi Borgo Taro, con più di 80 poderi in cui furono molto intensificate le coltivazioni anche qui con un graduale e difficile addomesticamento del territorio.

Maria Luisa Simoncelli