Dal celeberrimo, grande albero di noce di Benevento alla quercia di Monti di Licciana e al cerro di Patigno

Nella notte del 31 ottobre il mondo dei morti e quello dei vivi sarebbero così vicini da entrare quasi in contatto. Sia che questa credenza la si interpreti in senso del contatto fisico tra due mondi ben distinti o in senso spirituale del ricordo o del culto dei defunti, la tradizione popolare ha immaginato anche che le ore di quella notte si popolassero di personaggi misteriosi, di pratiche magiche, di incontri paurosi.

Nella notte del 31 ottobre il mondo dei morti e quello dei vivi sarebbero così vicini da entrare quasi in contatto. Sia che questa credenza la si interpreti in senso del contatto fisico tra due mondi ben distinti o in senso spirituale del ricordo o del culto dei defunti, la tradizione popolare ha immaginato anche che le ore di quella notte si popolassero di personaggi misteriosi, di pratiche magiche, di incontri paurosi.

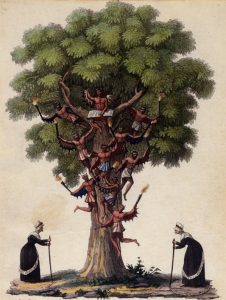

Senza alcun dubbio tra le figure dell’immaginario popolare hanno sempre occupato un posto privilegiato le streghe, quelle che nella tradizione anglosassone più antica venivano in origine indicate come “donne sagge” e che nei secoli successivi sono diventate sempre di più sinonimo di male assoluto.

La strega ha così assunto un crescente carattere negativo, capro espiatorio di superstizioni e vendette personali o collettive, il nome quale marchio per perseguitare donne innocenti, migliaia delle quali sono state uccise, bruciate sul rogo della superstizione.

Ben nota è la tradizione dei raduni delle streghe Janare di Benevento: secondo i racconti popolari queste donne si sarebbero ritrovate sotto il grande albero di noce sulla sponda del fiume Sabato. Per interrompere queste presunte pratiche malefiche il noce venne abbattuto, ma ricrebbe e gli incontri non si interruppero.

Il tutto desunto dalle testimonianze cercate ad ogni costo dagli inquisitori e rese da povere donne costrette a confessioni estorte con la tortura.

Il tutto desunto dalle testimonianze cercate ad ogni costo dagli inquisitori e rese da povere donne costrette a confessioni estorte con la tortura.

Leggende originatesi già in epoca longobarda, sopravvissute e sviluppatesi per tutto il Medioevo, il periodo della grande caccia alle streghe che raggiunse il culmine con la pubblicazione del Malleus Maleficarum nel 1486. Un trattato del frate domenicano Hainrich Kramer, vero e proprio manuale contenente indicazioni precise su come riconoscere le streghe, interrogarle e, se necessario, torturarle per ottenere la confessione desiderata.

Confessione che spesso comprendeva l’ammissione ad aver partecipato al “sabba”, quel particolare convegno delle streghe al quale partecipava il diavolo in persona!

Ma poteva bastare molto meno per finire sul rogo, anche semplicemente attuare qualche pratica da guaritrice considerata un po’ troppo magica e misteriosa, frutto essa stessa dell’opera del demonio! Fu solo il “secolo dei Lumi” a portare un po’ di luce in quell’oscurantismo durato secoli e costato migliaia di morti fra le donne perseguitate.

Anche in Lunigiana, come in gran parte delle zone rurali, si sono diffuse credenze e conservati racconti e tradizioni sulla presenza delle streghe.

Si racconta, ad esempio, che l’ampio spazio sotto la grande chioma di una enorme quercia (la Quercia di Morian) fosse il luogo preferito dalle leggendarie streghe della Lunigiana centrale. Nella valle del Taverone, tra Monti e Panicale la tradizione infatti vuole che quel grande albero fosse considerato “sacro” da queste “donne perdute” che vi si ritrovavano nelle notti di luna piena per le loro danze misteriose.

Un altro dei luoghi più noti in Lunigiana dove si racconta avvenissero i loro raduni è Patigno: nei pressi del paese, capoluogo delle valli di Zeri, in una località chiamata “Campodonia”, gli appuntamenti notturni erano frequenti e avvenivano ogni mese, sempre nelle notti di luna piena. Anche in questo caso la narrazione spiega come quelle creature si ritrovassero non al riparo dei rami del tradizionale albero di noce di beneventana memoria bensì attorno ad un grosso cerro per i loro presunti riti demoniaci.

E i racconti di streghe, di demoni e di morti che ritornano tra i vivi popolavano ovunque nel nostro territorio le serate “in veglia”, provocando più di un incubo soprattutto nei più piccoli.

Paolo Bissoli