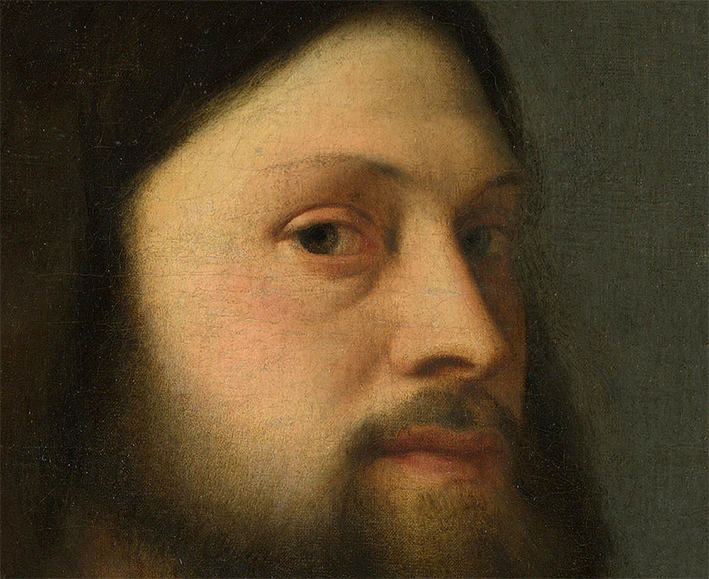

L’8 settembre ricorre il 450.mo anniversario della nascita del poeta autore dell’Orlando Fuorioso. Per tre anni fu in Garfagnana inviato dal duca d’Este

“Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le audaci imprese io canto”: sono questi i primi due versi di uno dei poemi più conosciuti della nostra letteratura, l’Orlando Furioso, un nome da tutti senz’altro sentito, e per molti anche un immediato rimando al ricordo dei tempi di scuola. Ma meno nota ai più è forse la vita di colui che questi versi li compose: Ludovico Ariosto.

L’occasione per ricordarla è data dall’anniversario della nascita del poeta, ricorrendo infatti l’8 settembre i quattrocentocinquanta anni. Ariosto, primogenito di dieci figli, nacque a Reggio Emilia in una nobile famiglia, che vedeva il padre Niccolò già al servizio del duca di Ferrara, Ercole d’Este. Per assecondare il genitore, i suoi studi universitari si indirizzarono verso l’approfondimento del diritto, ma fin da giovane manifestò una spiccata predilezione per il teatro e la letteratura, passioni alimentate anche dal fervido clima culturale che vi era in città.

A neppure vent’anni Ariosto compose la sua prima opera, il testo teatrale Tragedia di Tisbe, e si avvicinò all’ambiente culturale cittadino, entrando in contatto con alcuni importanti intellettuali. Tra questi legò in particolare con Pietro Bembo, che alla fine del secolo si trovava a Ferrara: al rapporto con lui si deve l’interesse verso la figura e la produzione di Petrarca e la stesura di alcuni piccoli testi in versi pubblicati postumi, sia in latino (Carmina) che in volgare (Rime).

Nel 1500, colpito dal lutto del padre, Ariosto dovette accantonare un poco l’attività umanistica e cominciare ad occuparsi, in quanto nuovo capofamiglia, dei suoi familiari e dell’amministrazione dei beni di famiglia. Dal 1503 fu al servizio del cardinale Ippolito d’Este, figlio del duca Ercole, grazie al quale, per godere di rendite economiche e maggiori benefici, poté prendere i voti e divenire chierico.

I compiti che gli venivano affidati dal cardinale erano per lo più di natura diplomatica, e ciò fu motivo di scontento per l’Ariosto, che avrebbe preferito avere più tempo per dedicarsi alla stesura dei suoi testi.

Ma fu durante uno dei viaggi compiuti per conto del cardinale a Firenze che conobbe Alessandra Benucci, donna alla quale rimarrà legato per il resto della vita e che dovrà sposare in segreto, vista la sua condizione di chierico.

Ma fu durante uno dei viaggi compiuti per conto del cardinale a Firenze che conobbe Alessandra Benucci, donna alla quale rimarrà legato per il resto della vita e che dovrà sposare in segreto, vista la sua condizione di chierico.

In questo periodo riuscì comunque a comporre alcune commedie, la Cassaria e I suppositi. Risale inoltre al 1516 la prima edizione della sua opera più famosa, l’Orlando Furioso, composto da quaranta canti. In realtà era già da una decina d’anni che Ariosto aveva cominciato a lavorarci, e la voce di questo nuovo testo si era diffusa a corte, dove veniva chiamato con il titolo L’innamoramento di Orlando.

Il poema di Ariosto infatti, che riprendeva l’antica tradizione della letteratura cavalleresca, era incentrato sulle vicende del paladino Orlando, cavaliere medievale, e veniva allora considerato il successore di un’altra opera dell’epoca, l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo. La collaborazione con Ippolito d’Este si interruppe l’anno successivo, nel 1517, a causa del rifiuto da parte di Ariosto di trasferirsi nella città di Buda, in Ungheria, dove il prelato era stato inviato.

Ariosto passò allora alle dipendenze di Alfonso d’Este, il duca di Ferrara che era nel frattempo succeduto a Ercole. Il rapporto con il duca fu più soddisfacente, poiché questa nuova sistemazione consentì al poeta di dedicarsi in modo più costante alle sue attività letterarie.

Nel 1522 il duca decise di nominarlo suo rappresentante in Garfagnana, una zona allora di confine all’interno del ducato. La permanenza in Garfagnana durò tre anni, a seguito dei quali poté fare ritorno a Ferrara. Dopo il periodo garfagnino, i compiti di natura politica di Ariosto furono sempre esigui e di natura eccezionale. Poté dunque dedicarsi alle attività letterarie con grande libertà: scrisse nuove commedie, Il Negromante e La Lena, e si occupò della stesura delle Satire, testo peculiare che ci restituisce un’idea realistica della società di corte del Cinquecento e anche, grazie ai toni autobiografici, un’immagine del poeta molto personale e quotidiana.

Per quel che riguarda il Furioso, continuò il lavoro di riscrittura e miglioramento dell’opera pubblicando una seconda edizione nel 1521; successivamente cominciò in un processo di toscanizzazione del lessico e di ampliamento del testo con sei nuovi canti, che lo terrà impegnato per molto tempo e che condurrà, nel 1532, alla realizzazione di una nuova e definitiva edizione dell’opera.

All’età di cinquantotto anni, ottenuti il prestigio e la fama, la sua salute cominciò a declinare. A partire dall’ottobre del 1532, dopo un viaggio di accompagnamento di Alfonso in Veneto per incontrare l’imperatore del Sacro Romano Impero Carlo V, le sue condizioni si fecero sempre più critiche, fino al 6 luglio del 1533, quando morì.

Se ne andò un uomo sobrio e tranquillo, che però ebbe il merito di vedere nella poesia lo strumento per elevare l’uomo e la sua vita.

Mattia Moscatelli