1944 – 2024: ottant’anni fa la terribile estate delle stragi nazifasciste.

Da maggio a novembre 1944 decine di azioni militari contro i civili inermi. Tra i “protagonisti” gli ufficiali nazisti Kesselring e Reder

Da Mommio a Regnano, dalla Lunigiana orientale alle valli delle Apuane, zone di guerra affacciate sul mare; da maggio a novembre del 1944 una tragica scia di sangue, centinaia e centinaia di morti innocenti, vittime dell’odio e di una strategia folle e disumana.

Da Mommio a Regnano, dalla Lunigiana orientale alle valli delle Apuane, zone di guerra affacciate sul mare; da maggio a novembre del 1944 una tragica scia di sangue, centinaia e centinaia di morti innocenti, vittime dell’odio e di una strategia folle e disumana.

In queste settimane ricorre l’80.mo anniversario delle stragi più efferate compiute dai nazisti e dai fascisti nel territorio compreso fra l’Alta Versilia, l’area Apuana e la Lunigiana interna.

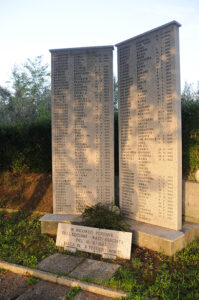

Sant’Anna di Stazzema (12 agosto), Valla e Bardine di San Terenzo Monti (19 agosto), Vinca (24-26 agosto) fino a Marzabotto-Monte Sole al di là dell’Appennino, a fine settembre. Prima Mommio di Fivizzano, Forno di Massa, Ponticello di Filattiera… e a settembre Tenerano di Fivizzano, le Fosse del Frigido a Massa e Bergiola Foscalina a Carrara e il massacro dei prigionieri catturati nell’abbazia di Farneta… e ancora Castelpoggio, Canova, Marciaso… fino a Regnano di Casola a novembre.

Non ci può essere una classifica, non può esistere una graduatoria, i nomi dei paesi sono lì, altri se ne potrebbero aggiungere, tutti uniti da un drammatico filo rosso. “Zone di guerra, geografie di sangue” le hanno definitive Fulvetti e Pezzino nel titolo del volume che illustra l’Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia fra il 1943 e il 1945.

Zone di guerra come la nostra, liberata solo negli ultimi giorni dell’aprile 1945, mesi dopo il resto dell’Italia centrale. Zone di guerra dove si fondevano la guerra condotta dalle truppe tedesche contro gli alleati e gli “italiani traditori” e la violenza fascista così turpe da essere disprezzata da un buon numero degli stessi militari tedeschi.

In questo territorio vivevano quei civili oggetto dello stragismo degli occupanti, qui dove correva il fronte della Linea Gotica, l’ultimo baluardo per ritardare l’avanzata angloamericana lungo la Penisola.

Questa era, dunque e inevitabilmente, zona di guerra partigiana e divenne, per scelta degli occupanti, area dove mettere in atto i dettami di quella che, negli anni Novanta, gli storici hanno definito la “guerra ai civili”, di fatto teorizzata dal feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia.

Quello stesso alto ufficiale nazista che, meno di una decina di anni dopo, scampato alla pena di morte e tornato uomo libero in Germania, senza alcun pentimento per la propria condotta criminale, nel 1952 arrivò a dire che gli Italiani invece di condannarlo avrebbero dovuto costruirgli un monumento.

Richiesta alla quale rispose da par suo Piero Calamandrei, uno dei padri della Costituzione italiana, con la famosa epigrafe “Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani, ma con che pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi”.

Quella dei nazisti, supportati passo passo dai militari italiani che avevano accettato di combattere nell’esercito della Repubblica di Salò e dai militi fascisti che facevano da guida per partecipare poi agli omicidi, fu quindi una guerra contro Alleati e partigiani, ma anche contro i civili con quell’insieme di azioni che miravano a rivalersi sulla popolazione inerme. Azioni che in alcuni territori, come quello dell’Appennino e delle Apuane, assumono i connotati di guerra di sterminio.

La popolazione del Comune di Fivizzano è quella che non solo ha pagato il prezzo più alto: circa quattrocento vittime, soprattutto anziani, donne e bambini, uccise tra Bardine e Valla di San Terenzo Monti, Vinca, Mommio, Monzone, Gragnola, Tenerano… Lo scontro fra partigiani e tedeschi a Bardine, dove restano uccisi una decina di militari di Hitler, diede il pretesto al gen. Max Simon di scatenare la rappresaglia: il 19 agosto 53 uomini rastrellati nei giorni precedenti nelle colline a monte di Pietrasanta vengono fucilati e impiccati agli alberi e alle viti ma anche legati alla camionetta bruciata nell’assalto partigiano.

Un assalto che il comandante Alessandro Brucellaria, “Memo”, non avrebbe voluto compiere proprio per non offrire ai tedeschi il pretesto per rivalersi sui civili. Ma l’insistenza di una parte della gente del luogo, stanca delle continue angherie e dei furti di bestiame e generi alimentari degli occupanti, alla fine lo aveva convinto.

A poca distanza dal ponte di Bardine, nel podere di Valla, si era rifugiata gran parte della popolazione di San Terenzo, nell’illusoria speranza di essere al sicuro. I proiettili sparati dalla mitragliatrice pesante piazzata nel prato uccisero 106 persone. Tra i protagonisti un alto ufficiale, quel Walter Reder che avrebbe poi messo in atto altre stragi.

A cominciare da quella di Vinca che, una settimana dopo, fu, se possibile, ancora più feroce. Ad aver guidato i nazisti nel paese tra le Apuane furono accusati i militi fascisti di Carrara, certo è che tutti parteciparono a quella che fu una vera e propria mattanza durata quasi quattro giorni nell’ultima decade di agosto.

Il gen. Simon fu ancora colui che ordinò l’operazione di morte contro la popolazione inerme, il colonnello Looss quello che la pianificò in varie riunioni con numerosi ufficiali tra i quali, appunto, Reder, “il monco”. Le SS della 16.ma divisione Panzer-Grenadier Reichsführer partirono il 24 agosto per la “ripulitura” del territorio fra Monzone e le Apuane, con un vasto rastrellamento che colpì tutta la valle del Lucido e con l’obiettivo finale nel paese di Vinca. Con loro decine di militi delle brigate nere di Carrara al comando del col. Giulio Lodovici che partecipano attivamente alle uccisioni con metodi che raggiungono il sadismo più disumano.

Ad una prima ondata di omicidi ne segue una seconda per uccidere quanti, fuggiti in tempo la prima volta, sono tornati in paese per accertarsi di quanto accaduto e piangere i propri morti. Alla fine, complessivamente, furono circa 180 le vittime, soprattutto donne, ma ci sono anche molti bambini e ragazzi.

Nelle due stragi vennero uccisi anche i due parroci: don Michele Rabino fu tra i primi a cadere sotto le raffiche di mitra a San Terenzo Monti, mentre don Luigi Ianni venne fucilato insieme al padre Gilberto al ponte di Monzone mentre sta cercando di raggiungere Vinca, avvertito della strage in atto contro la comunità dove era parroco. p.biss.