Da una comparazione delle fonti stradali tardo antiche e dagli scavi archeologici la supposizione di una presenza bizantina stabile sino ai primi decenni del VII secolo nel Levante ligure e nella Lunigiana

In Liguria in epoca antica e tardo antica c’era un sistema stradale diverso tra le due riviere. A occidente passava la via Iulia Augusta che permetteva di arrivare agevolmente nella Gallia Narbonense, mentre a oriente, dopo Luni, la viabilità era molto difficoltosa a causa dei contrafforti appenninici difficili (ancora oggi) da superare.

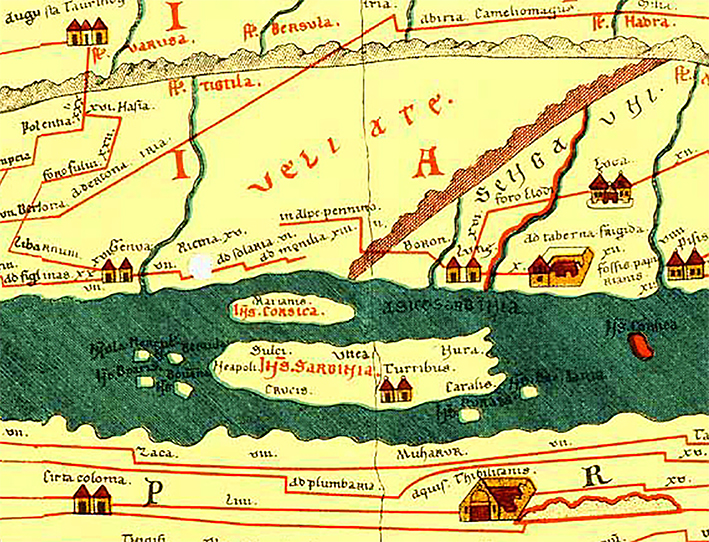

Le due vie terrestri (Luni-Genova e Luni-Parma) nelle fonti hanno attestazioni incerte e, come afferma Tiziano Mannoni, nella Liguria orientale non c’è alcun reperto archeologico di tipo stradale, a differenza della riviera di Ponente, dove, al contrario, abbondano. L’Itinerarium Antonini Augusti, una fonte stradale del III, forse IV secolo e la celeberrima Tabula peutigeriana attestano la presenza della cosiddetta via Aemilia Scauri (oggi Aurelia), mentre sono silenti sul percorso verso la Lunigiana e la pianura Padana.

Il periodo tardo antico e altomedievale della Liguria di Levante e della Lunigiana mostra ancora tanti interrogativi, sia per la limitatezza delle fonti e delle evidenze archeologiche, sia per una storiografia, in parte oggi giudicata superata.

Uno studio dello storico spezzino Pierluigi Castagneto dal titolo “Viabilità, insediamenti e il limes orientale della ‘Maritima Italorum’ in età tardo antica, bizantina e nel primo periodo longobardo” pubblicato nell’ottobre 2023 sui “Quaderni Levantesi” n. 8, propone un iniziale aggiornamento, esaminando la viabilità, i confini e gli insediamenti di un’area che ancora oggi può essere considerata una “terra di mezzo”.

Dopo Luni il tragitto si faceva più accidentato e sicuramente si procedeva a piedi, non sui carri, perché le pendenze dei sentieri montani, non permettevano il traino e solo le carovane dei muli erano adatte al saliscendi appenninico.

Purtroppo si hanno scarsi elementi sul percorso e nessuna evidenza archeologica attesta dove fosse ubicato il bivio (per andare verso Parma o verso Genova) e in quale luogo si guadasse il fiume Magra.

Il saggio di Ubaldo Formentini (“Le due viae Aemiliae”), del 1953, è superato e l’ipotesi che la via Emilia Scauri invece di andare verso Genova, si inerpicasse lungo la Lunigiana, la valle del Taro per ricongiungersi alla via Emila e dopo Tortona ridiscendere in Liguria, non si può più tenere in considerazione.

In realtà alcuni scavi archeologici (Filattiera, valico di Valoria) hanno aiutato a individuare un percorso stradale in Lunigiana, ma sono prove non definitive, che ancora non danno certezze sulla presenza di una strata publica in questa zona.

Questa incertezza sulla definizione dei percorsi terrestri e un rarefatta rete di insediamenti nell’area lunense che si va incrementando nel periodo bizantino, fa pensare come da una parte la rotta tirrenica (esaminata in questo studio) rimanesse il percorso più agevole per dirigersi verso Ovest e che, in epoca antica, prevalesse la vocazione marittima di Luni più che essere centro terreste con uno sviluppato snodo stradale.

A conferma di quanto sostenuto finora, in alcuni studi e un passo poco valorizzato dello storico bizantino Agazia si attesta un altro percorso appenninico, che non passava da Luni. È una pista, forse di origine militare, aperta al tempo della conquista della Gallia Cisalpina, nella prima parte del II secolo a.C., mai studiata adeguatamente, che collegava Lucca con Parma.

Si tratta della cosiddetta via delle “cento miglia” che lungo la Garfagnana, l’antico passo di Cavorsella (non distante dall’attuale Pradarena), scendeva a Bismantova, alla valle dell’Enza per poi giungere a Parma.

Agazia l’attesta aperta e percorribile ancor alla fine della Guerra greco gotica (535-553) e questo percorso risolve il problema della precoce e mai sufficientemente spiegata presenza dei Longobardi a Lucca, che è attestata entro la morte di Alboino, primo re dei guerrieri barbari, avvenuta nel 572.

Gli studiosi che si sono occupati della questione hanno infatti sempre sostenuto che i Longobardi per giungere a Lucca avessero percorso l’antico tragitto Parma-Luni, per poi deviare all’altezza di Aulla e inerpicarsi verso la Garfagnana, ridiscendendo a valle lungo il Serchio.

Alcuni scavi archeologici, anche recenti, hanno attestato invece l’esistenza di strutture militari e fortificazioni bizantine nella zona di Filattiera, di Aulla, di Zignago, databili tra il VI e il VII secolo, che documentano una militarizzazione bizantina dell’area del Magra nel periodo in cui i Longobardi avevano già occupato buona parte della pianura Padana.

Alcuni scavi archeologici, anche recenti, hanno attestato invece l’esistenza di strutture militari e fortificazioni bizantine nella zona di Filattiera, di Aulla, di Zignago, databili tra il VI e il VII secolo, che documentano una militarizzazione bizantina dell’area del Magra nel periodo in cui i Longobardi avevano già occupato buona parte della pianura Padana.

Tale fatto nega l’utilizzo della Lunigiana da parte delle prime avanguardie longobarde, nella penetrazione in Toscana: esse transitarono più a Est, da Bismantova appunto, lungo la via delle “cento miglia”.

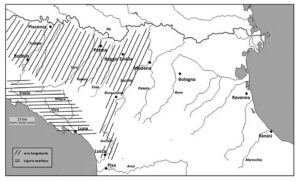

In altre parole sino al primo, secondo decennio del VII secolo Luni, la Lunigiana, l’alta valle del Vara attorno a Zignago sono zona di confine della Liguria Maritima Italorum, il distretto romano bizantino, tra Ventimiglia e Luni, creato dopo che l’occupazione della pianura Padana da parte dei Longobardi costrinse i Romani d’Oriente a ritirarsi sulla costa della Liguria.

Emerge un quadro in cui l’Appennino tosco-emiliano, prima militarizzato dai bizantini per presidiare le vie montane, diviene area di contiguità e di attraversamento, in cui si attua lentamente l’infiltrazione dei Longobardi nella valle dell’Enza, del Secchia, nella stessa Bismantova, sino alla Garfagnana e Lucca.

In questo modo a partire dal VII secolo si determina la separazione e l’allontanamento della Liguria Maritima dall’Esarcato di Ravenna, centro del potere politico e militare dei Bizantini nel Nord Italia. Sono le prime fasi dello sfaldamento del dominio bizantino a Ovest degli appennini e si consolida un corridoio appenninico longobardo, atto a unire la Langobardia maior (il Regno) con quella minor (la Toscana).

Il crollo definitivo delle Liguria Maritima Italorum avvenne solo con il re Rotari, nel 643 d.C.

(Pierluigi Castagneto)