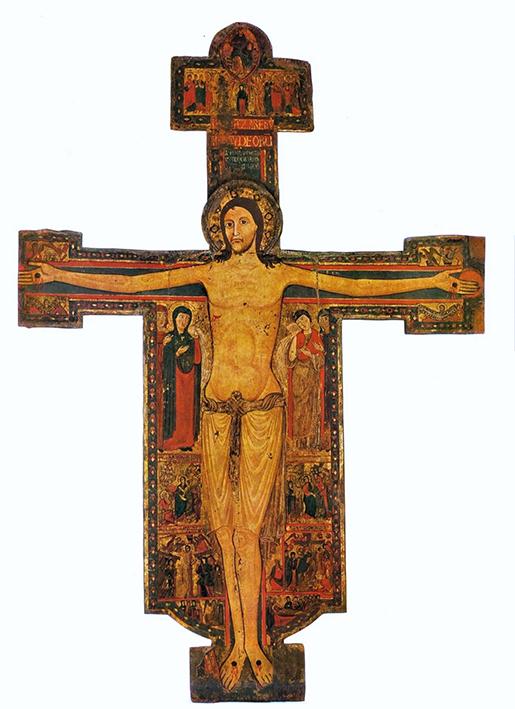

Una tavola tra le più belle e arcaiche della pittura italiana. Risale al 1138

Sarzana è una bella città della Lunigiana storica di cui è stata sede vescovile fino alla creazione della diocesi di Pontremoli nel 1787. Così vicina ma, come succede, non si trova mai il momento per visitarla nella sua ricchezza di opere d’arte. Ci hanno pensato sabato 25 febbraio gli “Amici di San Caprasio” e l’Istituto di Studi Liguri, in visita guidata da Barbara Sisti.

Sarzana è una bella città della Lunigiana storica di cui è stata sede vescovile fino alla creazione della diocesi di Pontremoli nel 1787. Così vicina ma, come succede, non si trova mai il momento per visitarla nella sua ricchezza di opere d’arte. Ci hanno pensato sabato 25 febbraio gli “Amici di San Caprasio” e l’Istituto di Studi Liguri, in visita guidata da Barbara Sisti.

Tra i monumenti visitati l’attuale con- cattedrale di Santa Maria Assunta; con privilegio pontificio del 25 marzo 1204 fu prescelta come cattedrale della diocesi di Luni dopo la traslazione a Sarzana della sede vescovile in seguito alle devastazioni dei Saraceni e dei Normanni su Luni, città che fu colonia dedotta di Roma, citata da Dante (Par., XVI, 73-74) insieme a Urbisaglia come emblema del decadere di famiglie e città. Al suo interno, la cappella sinistra, attigua a quella di San Tommaso dedicata in onore del papa sarzanese Niccolò V, ha il Crocifisso di Mastro Guglielmo, è una croce in legno di castagno dipinta a più colori, più volte restaurata, di grandi dimensioni, firmata Guglielmo e datata 1138 nella scritta in capo alla croce. Per i suoi motivi di tradizione arcaica di ascendenza carolingia col Cristo Trionfatore è il prototipo di molti altri crocifissi di Umbria e Toscana, in particolare pisano-lucchese, compreso quello di Cimabue a Firenze.

Nella storia delle croci dipinte è un’opera fondamentale, lo riconoscono Paolo Viappiani e Daniela Bartolozzi, che, alla scuola dell’ing. Mario Niccolò Conti, nel 1972 pubblicarono un aggiornato studio su Sarzana,(Grafiche Sarzanesi, settembre 1972).

Gesù in croce è raffigurato vivo, non ha corona di spine ma di gemme. Accanto sono dipinte scene della sua vita e in postura solenne ritratti della Madonna, le due Marie (di Magdala e di Cleofa), Giovanni; nelle parti terminali del braccio orizzontale i profeti Geremia e Isaia e i simboli dei quattro Evangelisti. Un’opera di commovente bellezza composta in modi ricercati alla maniera bizantina da un Mastro Guglielmo di cui non abbiamo notizia a parte il nome che lui stesso scrisse in testa alla croce.

Il Cristo non ha gli spasimi del tormento nel volto e nel corpo che saranno di altri Crocifissi, specialmente barocchi soprattutto spagnoli. Si ritiene verosimile che la Croce sia arrivata a Sarzana dalla cattedrale di Luni città ormai deserta. Fu dapprima dentro la pieve romanica di Sant’Andrea in città, quando questa nel 1470 ebbe bisogno di ristrutturazione, la Croce fu per alcuni anni nell’oratorio di S. Croce e poi trasferita alla cattedrale di S. Maria Assunta.

Messa sopra la porta della sacrestia, il vescovo Giovanbattista Bracelli in visita pastorale nel 1572 la disse bellissima, il vescovo Angelo Peruzzi in visita apostolica nel 1584 la trovò sull’altare della Purificazione di Maria. Nel 1602 alla Croce fu attribuito il miracolo della guarigione di un bambino di nome Agostino. La devozione dei fedeli rese opportuna la collocazione in una cappella trasformata e più adeguata, quella attuale; nel 1607 fu consacrato l’altare e fu creata la confraternita del Santissimo Crocifisso.

La cappella contiene anche busti marmorei, un altare barocco con abbondanza di stucchi dorati, di bel gusto è l’altare sormontato da corona di angeli opera dello scultore carrarese Cibei. Sopra l’altare un altro Crocifisso attribuito ad Anton Maria Maragliano, famoso intagliatore genovese vissuto tra 1664 e 1739. Le pareti sono ricoperte da tele. Due ottocentesche sono poco entusiasmanti, altre due invece sono di buon livello artistico: la cinquecentesca “Presentazione di Gesù al Tempio” e la tela di Francesco Solimena di Napoli commissionata nel 1705 dal card. Casoni per coprire il Cristo di Mastro Guglielmo con un’apertura ovale che rendeva visibile il volto.

Una copia fedele del Crocifisso di Mastro Guglielmo si trova sull’altar maggiore dell’abbazia di Santa Croce (Heiligenkreuz) in Austria dipinta nel 1980 dall’italiano Renato Manfredi.

La cattedrale ospitò da metà Quattrocento al XVII sec. il solenne, severo, nero Cristo bizantino del vicino Monastero di Capo Corvo andato in abbandono. Imponente, in nera tunica, senza corona, barba intrecciata, vivo ma sofferente. Lo “vediamo” coi versi del poeta Dino Ghini: Non aveva alle mani chiodi nè ai piedi / né piaga sul costato. Senza tempo / pareva dalla croce distaccato / ed abbracciava con le immani braccia / il mondo e l’universo alfin redenti.

Maria Luisa Simoncelli