Piazze della Lunigiana Storica. L’edificio, intitolato a San Pietro, era stato restaurato più volte. Ma alla fine venne fatto demolire all’inizio dell’Ottocento da Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone e principessa di Lucca, tra il malumore dei massesi

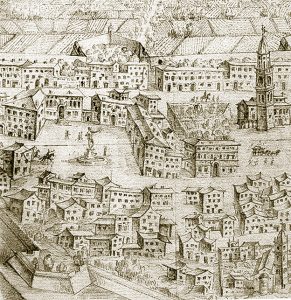

Quando nel 1149 la bolla pontificia di Eugenio III ricordava la pieve di San Pietro, piazza Mercurio consolidava il suo ruolo di mercato, situata com’era tra il Castrum obertengo, sorto sul colle intorno al Mille, ed il Burgus di Bagnara in margine al quale si trovava la pieve. Raffigurata nelle vedute di Massa dei secoli XVI-XVII era situata, nel lato occidentale di piazza Aranci, con l’abside rivolta verso il palazzo Ducale e la facciata su via Dante, asse prospettico dell’odierna cattedrale, allora convento di San Francesco.

Davanti alla facciata di San Pietro, almeno dal secolo XV si trovava l’oratorio di San Sebastiano, ristrutturato tra il 1727 ed il 1750 e distrutto dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. Da quanto emerge dalle relazioni degli scavi condotti tra il 2011 e il 2012, in occasione della pavimentazione della piazza, per una superficie di 100 mq., si comprende che il sacro edificio di San Pietro ebbe una vita assai travagliata. Nel 1530 crollò il soffitto centrale della pieve che fu restaurata ed ampliata durante il governo di Ricciarda Malaspina.

L’esito di questi lavori, completati presumibilmente negli anni ‘40 del secolo, è riportato nella visita pastorale che il cardinale Benedetto Lomellini, al tempo di Alberico I succeduto alla madre nel 1553, svolse trentuno anni dopo. Il Visitatore Apostolico Angelo Peruzzi trovò la chiesa ben pavimentata, con tre navate e dieci altari tutti ornati con statue o dipinti di pregio. Fra il 1571 ed il 1580 era stato restaurato anche il campanile e, il 4 febbraio 1574, mentre procedevano questi lavori, il principe Alberico aveva fatto spianare e pareggiare anche il primo nucleo di Piazza Aranci allora Piazza Grande, situato ad oriente della chiesa di San Pietro, di fronte all’ala nord del nuovo palazzo.

Del 1568 è, infatti, il contratto stipulato con il maestro Rocco, luganese, per l’ampliamento della casa di Bagnara che i Malaspina possedevano lungo la pedemontana, attuale via Guidoni, dove era situato l’ingresso principale alla dimora. Le attuali facciate del palazzo Ducale sono opera dell’architetto di corte Alessandro Bergamini: le realizzò fra il 1699 ed il 1704, per conferire una maggior unità alle varie parti della “reggia”, così consideravano i principi di Massa, divenuti duchi nel 1664, l’edificio iniziato da Alberico I circa un secolo prima.

Sul rosso degli intonaci spiccano le incorniciature bugnate in stucco bianco delle lunghe porte-finestra del piano nobile, ornate di un fantasioso fastigio, sormontato da busti che celebrano la nobiltà della famiglia Cybo. Quelle del piano terreno sono ornate da una valva di conchiglia che si spinge sotto i balconcini, dai balaustri in marmo, delle aperture superiori, realizzando così un effetto verticale unitario, molto seriale. La sequenza delle aperture s’interrompe soltanto in corrispondenza del portale di accesso al palazzo, reso imponente dalla robusta incorniciatura in marmo, sormontato dal balcone e contenuto tra due colonne ioniche, quasi incastrate tra gli stucchi di finestre laterali, simili a tutte le altre.

Queste però hanno un preciso senso compositivo perché corrispondono all’androne del piano terreno ed al vestibolo della sala di rappresentanza del piano nobile, che affaccia sul balcone con un’incorniciatura ad edicola, sormontata da un timpano in marmo curvilineo.

Forse erano trattate così tutte le aperture prima dell’intervento di Alessandro Bergamini che, in questo modo, evidenziò la cerniera tra la parte orientale dell’edificio, costruita da Alberico e quella occidentale, realizzata dal padre Giovanni Francesco, al quale si deve la progettazione unitaria dell’ampliamento del palazzo che, prima del 1690, aveva raggiunto le attuali proporzioni. L’8 dicembre 1672 la chiesa di San Pietro subì un crollo così grave che, in molti, compreso il duca Alberico II, pensarono di trasferire l’edificio adeguando la dimensione di Piazza grande al prospetto del palazzo Ducale. Il nuovo edifico religioso aveva l’asse maggiore ruotato vero la piazza e si trovava a ridosso delle mura nella zona di via porta Fabbrica, presso l’attuale comune. Il progetto di Alberico II non andò in porto e la chiesa fu ricostruita sulla vecchia sede tra il 1697 ed il 1701.

Era divisa in tre navate da colonne binate all’uso genovese, era ampia e solenne, aveva una porta dal lato della Piazza e si collegava con un portico al Palazzo per consentire ai duchi di partecipare, in privato, alle funzioni liturgiche, come una sorta di cappella palatina. L’11 aprile del 1807 la chiesa di San Pietro fu però demolita per volere di Elisa Bonaparte in Baciocchi, sorella di Napoleone, principessa di Lucca, di Piombino e, dal 1806, di Massa. Il disappunto fu tale, che nessun massese volle partecipare alla disastrosa demolizione dell’edificio, ed alla dispersione del ricco patrimonio artistico di cui era dotata, ma la principessa non era nuova a questo genere di operazioni perché lo stesso aveva fatto a Lucca, l’anno precedente. Aveva ordinato di radere al suolo l’intero isolato davanti al palazzo ducale dove si trovava, fra l’altro, anche la chiesa di San Pietro Maggiore, molto cara ai lucchesi.

Nacquero così due piazze “alla francese” a Lucca piazza Napoleone, circondata di platani, ed a Massa la piazza del palazzo Ducale dove, nel 1819, furono piantati in doppia fila gli aranci portoghesi, citati da Leopardi e da Carducci. Nel 1853 fu innalzato, in onore di Vittorio Emanuele II, l’obelisco centrale al quale furono aggiunti nel 1886-87 i leoni in marmo appoggiati su fontane, opera degli scultori Giovanni e Ludovico Isola. La Seconda guerra mondiale distrusse l’Oratorio di San Sebastiano che si trovava davanti San Pietro ed accadde che le ricostruzioni successive rimodellarono l’angolo nord-occidentale della piazza, secondo i canoni del nostro tempo, creando cioè una cesura netta fra edilizia storica e contemporanea.

Roberto Ghelfi