A Soliera comprendeva circa 10mila volumi tra i quali preziosi incunaboli. Ora sono in parte a Firenze. Nel 2000, dopo quasi seicento anni i frati hanno lasciato Soliera. Parte del patrimonio librario è nel capoluogo toscano ma potrebbe tornare a Fivizzano

La Biblioteca del Convento della Madonna dei Colli, “simbolo” riconosciuto della presenza francescana a Soliera, è nata ed si è arricchita nel tempo attraverso donazioni. Nel 1933, ad esempio, il Commissariato di Terra Santa di Livorno fece dono di “alcune casse di pregevoli doppioni”. Nello stesso anno il podestà di Fivizzano, Tullio Mannelli, acconsentì alla richiesta di p. Emilio Molini di cedere le opere dei Padri della Chiesa e dei grandi Dottori del Medioevo che si trovavano nel Palazzo comunale, portatevi dall’antico convento.

La Biblioteca del Convento della Madonna dei Colli, “simbolo” riconosciuto della presenza francescana a Soliera, è nata ed si è arricchita nel tempo attraverso donazioni. Nel 1933, ad esempio, il Commissariato di Terra Santa di Livorno fece dono di “alcune casse di pregevoli doppioni”. Nello stesso anno il podestà di Fivizzano, Tullio Mannelli, acconsentì alla richiesta di p. Emilio Molini di cedere le opere dei Padri della Chiesa e dei grandi Dottori del Medioevo che si trovavano nel Palazzo comunale, portatevi dall’antico convento.

Sistemati nella sala sopra la sagrestia, furono trasferiti al primo piano del Collegio (1934) e, poi (1959), in 5 stanze del secondo del convento, dove rimasero. Comprendeva circa 10 mila volumi, tra cui “preziosi incunaboli”, tutti ben ordinati, come scrive p. Paolo Grecanti, elogiando i confratelli che vi si erano dedicati (p. Sighieri e p. Franchini) ed, in particolare, p. Roberto Chiti, il bibliotecario per antonomasia, ed il sig. Bassi, autore degli schedari e del grafico.

Anche il percorso consensuale del trasferimento del patrimonio libraio nella biblioteca di Fivizzano ha richiesto un impegno pluriennale, completato, fino all’800, nel 2010. In gran parte, però, era avvenuto precedentemente. Del resto si trattava di migliaia di libri, sempre più numerosi mano a mano che dal Cinquecento ci si avvicinava ai giorni nostri.

Non tutto, tuttavia, il prezioso fondo è presente a Fivizzano, essendo stato trasferito nella Biblioteca Provinciale Francescana del Convento di San Francesco in Firenze, da dove pare ci sia la possibilità di riportarlo a Fivizzano. Qui le Cinquecentine, ad esempio, sono in numero esiguo (4). Basti considerare che p. Leonardo Prosperi il 31 gennaio del 1984 scriveva: “P. Chiti da tempo è alla ricerca delle Cinquecentine nella nostra biblioteca: per ora ne ha trovate 130 e il lavoro non è finito”.

Il contenuto dei testi è, prevalentemente, di carattere religioso-teologico, perché “la biblioteca del convento deve offrire messaggi meritevoli di attenzione, trai quali la volontà dei frati di ancorare l’opera educativa affidatagli dalle famiglie alle sane radi-ci cristiane e umane del passato ed il loro desiderio di trasmettere ai giovani il culto della memoria, l’amore allo studio, il gusto del bello” (p. Serafini).

E i giovani hanno appreso questo insegnamento, tanto che si deve anche al contributo degli ex allievi se il Fondo Libraio Antico è stato oggetto di opere di salvaguardia in grado di proteggerlo e conservarlo. Ma c’è anche un Fondino nella biblioteca dedicato al “sapere generale”, a significare che l’attenzione rivolta anche all’evolversi della civiltà e della cultura.

E i giovani hanno appreso questo insegnamento, tanto che si deve anche al contributo degli ex allievi se il Fondo Libraio Antico è stato oggetto di opere di salvaguardia in grado di proteggerlo e conservarlo. Ma c’è anche un Fondino nella biblioteca dedicato al “sapere generale”, a significare che l’attenzione rivolta anche all’evolversi della civiltà e della cultura.

Un “gioiello” della biblioteca è l’Erbario, alcuni anni orsono restaurato grazie al contributo di una banca. La sua importanza è testimoniata da una – fra le tante – richiesta di consultazione del prof. Paolo Emilio Tomei, datata 18 marzo 1990. Il professore del Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università di Pisa desiderava averlo per un po’ di tempo per studiare e pubblicare “le note farmacologiche riportate nel testo, la nomenclatura delle entità vegetali… ed anche disinfestarlo per meglio conservarlo”. Ora si può ammirare in una teca collocata nella sala intitolata il giorno 26 ottobre ai Padri francescani di Soliera, ma spesso si ritrova in mostra in importanti manifestazioni scientifiche.

Fu Bernardino da Siena ad inviare i Francescani nel fivizzanese nel 1438

I Francescani arrivarono a Soliera il 1° gennaio 1894 e se ne sono andati definitivamente il 7 ottobre 2000: una presenza di poco superiore a cento anni, non lunghissima, quindi, ma densa di iniziative religiose, culturali, sociali. Era stato il popolo stesso a chiamarli, “con un invito tanto premuroso ed insistente” che li convinse a lasciare la sede provvisoria di Caugliano, dove vivevano dal 1892 in una casa loro concessa dalla famiglia Signanini Emilio, una volta sfrattati da Fivizzano per contrasti col presidente dell’ospedale.

Terminava così la loro permanenza a Fivizzano, che era iniziata nel 1438, quando vi furono inviati da san Bernardino da Siena, richiesti da Spinetta Malaspina, marchese di Verrucola, ed iniziava quella a Soliera. A Fivizzano riuscirono a rimanervi per oltre 450 anni, conoscendo momenti di “trionfale accoglienza”, alternati ad altri di rifiuto, quando non di soppressione. Fondamentali per la loro storia futura furono i primi anni dell’800, quando, come bene ha scritto il professor Guido Pellegrinetti, “vennero ad assumere una dimensione culturale e sociale, avendo accolto, il convento di Fivizzano, una famiglia religiosa di educatori, che forse trasmisero la vocazione all’insegnamento alle generazioni dei frati che operarono nel convento di Soliera”.

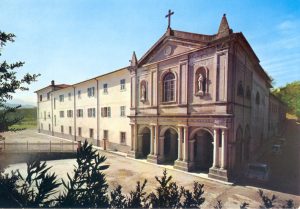

Sul colle, dove c’erano un antico oratorio e una casetta, il 5 giugno 1894 fu posta la prima pietra del convento. Fondatore è considerato padre Antonino Fregosi di Viano. Dapprima Collegio Serafico, nel 1919 fu aperto il collegio con 16 alunni di 4° e 5° elementare: è l’inizio dell’attività didattica, privata, e del rapido sviluppo del collegio (“nel 1930 non fu possibile accettare più di 100 iscrizioni”). Storiche sono, invece, le seguenti date: 1940 con la parificazione della Scuola Media; 1941, con la parificazione della quarta ginnasiale, ed il 1945 con la quinta.

L’insegnamento elementare ebbe breve durata. Sospeso il ginnasio per mancanza di alunni, nell’anno scolastico 1966/67 fu aperto l’Istituto professionale per l’agricoltura, come sede coordinata con le Cascine di Firenze, poi, dal 1980, autonomo e, nel 1982, intitolato all’agronomo Luigi Fantoni. In quell’anno i frati cessano di insegnare e di svolgere funzioni dirigenziali. Il convento ha ospitato anche le scuole medie, statali da parificate dal 1966, fino a pochi anni fa (anch’esse ora al Pacinotti).

Andreino Fabiani