Domenica 8 luglio, XIII del Tempo Ordinario

(Ez 2,2-5; 2,23-24; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6)

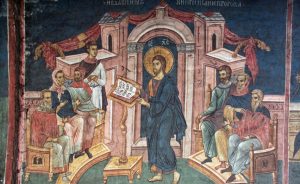

Gesù è a Nazareth, insieme ai discepoli. Giunto il sabato, si mette a insegnare nella sinagoga. Ma la reazione dei nazareni è di incredulità: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”

Gesù è a Nazareth, insieme ai discepoli. Giunto il sabato, si mette a insegnare nella sinagoga. Ma la reazione dei nazareni è di incredulità: “Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?”

Conoscono Gesù sin da quando era bambino, è cresciuto in mezzo a loro. Sono troppo impegnati a cercare di riconoscere nell’uomo che parla il figlio di Giuseppe il falegname per ascoltare quello che dice. Anche i malati da lui guariti, invece di lodare il Signore si stupiscono davanti a colui che hanno sempre visto come un uomo come tutti gli altri.

La discrepanza tra il Gesù che Nazareth ha conosciuto per trent’anni e il Maestro che ora è tornato in città con i suoi discepoli è troppo grande per essere tollerata. Gesù si rassegna a questa situazione, sentenziando: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua.” I Vangeli sono silenziosi sugli anni formativi di Gesù, ed essi sono un periodo che spesso anche noi tralasciamo, ma non è difficile immaginare che sia effettivamente stato una persona come tutte le altre: avrà avuto una vita, avrà avuto degli amici. Ma quando il Padre lo ha chiamato, si è lasciato tutto alle spalle, e quando è tornato lo ha fatto da uomo cambiato.

È questo che i nazareni non accettano, prima dell’eterodossia dei suoi insegnamenti. Ed è ciò che, nei secoli, non hanno accettato i compaesani di ogni profeta. Paradossalmente, più si è vicini a una persona e meno è probabile capirla. La si ‘conosce’ troppo per capirla. La presunzione di conoscere già l’altro è ciò che impedisce di capirlo, di aprire la mente e ascoltarlo.

D’altronde, specie oggi, sentiamo di non avere tempo per ascoltare davvero l’altro, per cui ci facciamo un’idea di quello che ci sta dicendo basandoci su ciò che sappiamo di lui, e finiamo per conversare con noi stessi, senza mai scambiare una singola parola con l’altro. Ma non è un fenomeno a senso unico. Anche il profeta non può parlare alla sua patria, la conosce troppo bene, e non riesce a parlare davvero ai suoi compatrioti. Quello del Figlio è un invito a rifiutare l’essere compiacenti.

Gesù non è tornato a Nazareth per restare. Ha parlato il sabato, ha guarito qualche malato, ma poi riparte. Il cristiano deve fare lo stesso. Non può fermarsi nella sua terra, nella sua città. Deve partire, andare in un’altra città, in un’altra terra, tra persone che non lo conoscono e che lui non conosce, e a cui proprio per questo può portare la Buona Notizia che Dio si è fatto uomo, ed è morto e risorto per tutti noi.

Pierantonio e Davide Furfori