I costi salirono da 8 a 46 milioni di lire; i lavori durarono il doppio del previsto. Molte le vittime: nello scoppio di 125 anni fa ci furono 13 morti e 10 feriti gravi

Realizzare una galleria di 8 chilometri, tra Pontremoli e Borgotaro, sotto il Borgallo, negli anni Ottanta dell’Ottocento era una vera e propria impresa. Alla prova dei fatti quel progetto venne in effetti ostacolato da grandi difficoltà e molti imprevisti, con lavori a rilento e forte aumento dei costi. Anziché cinque anni, per completare l’opera ne servirono più di undici e l’investimento superò a tal punto le previsioni che se ne discusse più volte in Parlamento e il Borgallo divenne sinonimo di presunto malgoverno, spese eccessive e profitti ingiustificati.

Realizzare una galleria di 8 chilometri, tra Pontremoli e Borgotaro, sotto il Borgallo, negli anni Ottanta dell’Ottocento era una vera e propria impresa. Alla prova dei fatti quel progetto venne in effetti ostacolato da grandi difficoltà e molti imprevisti, con lavori a rilento e forte aumento dei costi. Anziché cinque anni, per completare l’opera ne servirono più di undici e l’investimento superò a tal punto le previsioni che se ne discusse più volte in Parlamento e il Borgallo divenne sinonimo di presunto malgoverno, spese eccessive e profitti ingiustificati.

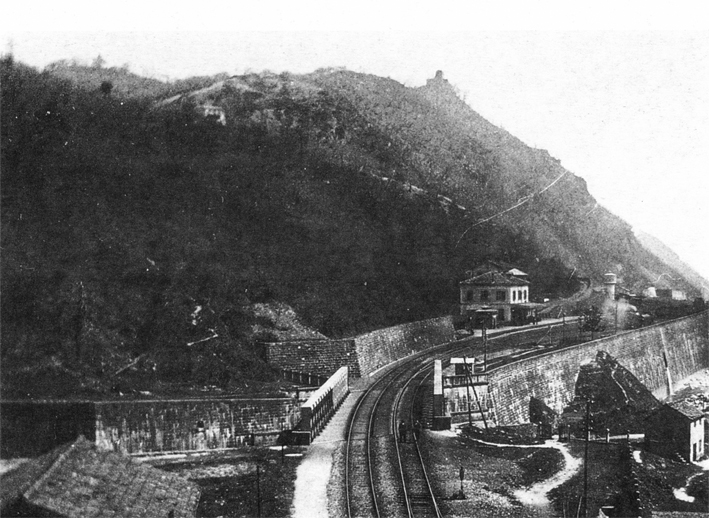

I lavori per l’opera più complessa dei 122 chilometri della nuova ferrovia – voluta dal Regno per collegare il porto militare della Spezia con il centro della Pianura – iniziarono il 1° marzo 1883 nel versante pontremolese (ad accendere la prima miccia fu Pasquino Marioni di Guinadi) e il 17 maggio in quello di Borgotaro.

Ma molti problemi rallentarono subito l’avanzamento nella montagna: già sei mesi dopo l’inizio dello scavo, l’attacco nord del tunnel fu invaso dalla piena del Tarodine e i lavori vennero sospesi addirittura per due anni, tra discussioni su ipotesi di un nuovo tracciato e imponenti nuove opere di difesa.

Inoltre, all’inizio del 1886, il Governo decise che il progetto doveva essere modificato per realizzare la tratta Pontremoli-Borgotaro a doppio binario, galleria del Borgallo compresa! Per farlo si dovettero allargare i 1.500 metri di tunnel già scavati e demolire le opere di rivestimento già completate.

Tra ritardi, raddoppio del tunnel e appalti non troppo oculati, il costo della galleria raggiunse cifre stratosferiche: l’investimento iniziale era previsto in 8 milioni di lire, ma nel maggio 1890 quando lo scavo era di appena 4,8 chilometri erano già stati spesi 27 milioni. La contabilità finale dei lavori fu di oltre 46 milioni di lire!

I 13 morti nel disastro del 7 aprile 1893

A ancora oggi, a 125 anni di distanza, la galleria del Borgallo viene ricordata soprattutto per il disastroso incidente del 7 aprile 1893, provocato dall’esplosione di una sacca di gas innescata dalle lampade e nel quale morirono 13 operai tra i 17 e i 42 anni e altri dieci rimasero feriti anche gravemente dalle fiamme propagatesi nel cantiere.

Degli operai morti 5 erano piemontesi (Giovanni Demarchi, 45 anni di Trino Vercellese; Severino Giuglardi 29 anni di Chiusa San Michele, Raimondo Campasso, 42 anni di Pratiglione, Antonio Brisighen 27 anni di Quincineto, Luigi Maina 29 anni di Settimo Torinese), 4 operai sono lombardi (il bergamasco Luigi Né di 17 anni e i bresciani Giovanni Cappelli 24 anni di Artogne, Raimondo Bonomi 33 anni di Varrone, Cristoforo Rebuffoni 22 anni di Berbena), altri 2 sono emiliani (Luigi Piovani 30 anni di Nerviano degli Arduini e Flaminio Parmigiani 39 anni di Modena), 1 arrivava dal Veneto (il trevigiano Natale Daltoé 20 anni di Valmareno) e 1 dalla Toscana (Luigi Calleri, 26 anni di Fiesole). Solo il Parmigiani perse la vita sul colpo: gli altri dodici morirono tra l’8 e l’11 aprile.

Nei giorni che seguirono l’incidente, con il crescere dei numero dei morti sul lavoro, a Pontremoli si costituì un Comitato di Soccorso a sostegno delle famiglie delle vittime: promotori sono il Comune di Pontremoli e i Circoli Operai di Pontremoli e dell’Annunziata. Una solidarietà materiale che portò a raccogliere in breve tempo 7.645 lire che alla fine diventerarono circa 13.000 per le “donazioni” arrivate dal Re e dai ministeri dei Lavori Pubblici e dell’Interno. Dopo mesi di transazione anche l’impresa Piatti (che aveva avuto l’appalto dei lavori) versò 40.000 lire a titolo di indennità per le famiglie.

Ma ci fu anche un sostegno legale: visto che a distanza di tre mesi nessuna indennità era ancora stata versata né agli operai feriti né ai familiari di quelli morti, il Circolo Operaio Pontremolese intentò una causa contro l’impresa. A rappresentare i lavoratori furono due avvocati soci del Circolo: Battista Cavagnada e Pietro Bologna, non ancora trentenne, che di lì a quindici anni sarebbe stato eletto sindaco della città.

Appena un mese prima del disastro del 7 aprile 1893 i quotidiani nazionali avevano annunciato l’imminente caduta dell’ultimo diaframma di roccia e l’apertura della galleria al transito dei treni entro l’anno: “dicesi che la linea sarà pronta per essere aperta al pubblico esercizio completamente entro il quarto trimestre dell’anno corrente – riportò il Corriere della Sera – La grande galleria del Borgallo, per il cui traforo non mancano che 140 metri circa, sarà completamente ultimata per l’epoca predetta”.

Appena un mese prima del disastro del 7 aprile 1893 i quotidiani nazionali avevano annunciato l’imminente caduta dell’ultimo diaframma di roccia e l’apertura della galleria al transito dei treni entro l’anno: “dicesi che la linea sarà pronta per essere aperta al pubblico esercizio completamente entro il quarto trimestre dell’anno corrente – riportò il Corriere della Sera – La grande galleria del Borgallo, per il cui traforo non mancano che 140 metri circa, sarà completamente ultimata per l’epoca predetta”.

Ma il grave incidente oltre a morti e feriti tra gli operai aveva provocato il danneggiamento di circa 350 metri di galleria: l’inchiesta e la ricostruzione richiesero mesi e tutto venne rinviato alla primavera 1894. Ma un anno dopo l’incidente, sempre sul quotidiano milanese, apparve la notizia che il sopralluogo della commissione di ispettori delle ferrovie e del ministero non era stato positivo e il transito del primo treno ancora rimandato: “pare che l‘apertura della linea all’esercizio dovrà essere protratta in seguito a guasti che si sarebbero prodotti nella galleria del Borgallo”.

Pochi giorni dopo, l’8 maggio 1894, il Corriere della Sera aggiunse infatti: “pare che si debbano rifare circa 1200 metri di piedritti ripiegatisi […] Sembra che si dovranno spendere altri due milioni almeno. Il ministro è decisissimo a voler conoscere le cause e possibilmente i responsabili”. Il violento scoppio di gas richiese di procedere alla demolizione e ricostruzione di tutte le parti danneggiate. Lavori imprevisti che fecero impennare costi già molto più alti di quelli preventivati; della vicenda si occupò anche la Camera dei Deputati con un’interrogazione del deputato Primo Lagasi, avvocato quarantenne di Bedonia, che chiese al ministro dei lavori pubblici “se non gli consti che per lavori addizionali di demolizione e ricostruzione nella galleria del Borgallo si facciano prezzi eccessivamente favorevoli all’Impresa”.

Lagasi ricordò come il costo inizialmente preventivato in 7,7 milioni di lire per la galleria a binario unico fosse stato aggiornato a 26 milioni per la scelta di realizzarla a doppio binario, ma lo stesso fosse poi salito a 43 e ora “minaccia di salire a 45 o 46” e che i prezzi accettati dal ministero siano esorbitanti lo dimostrerebbe il fatto che, come afferma Lagasi, le demolizioni sono state appaltate all’impresa per 54 lire al metro cubo e le ricostruzioni per 64, ma la stessa impresa aveva subappaltate le stesse opere rispettivamente per 15 e per 22 lire!” Finalmente la mattina del 1° agosto 1894 il primo treno transitò, fumante, nella galleria del Borgallo impiegando dodici minuti ad attraversarla.

Eppure per l’entrata in esercizio dell’intera linea non ci furono inaugurazioni né festeggiamenti: gli ultimi erano stati, due mesi prima, quelli organizzati a Borgotaro per l’inaugurazione del tunnel. Ma i gravi ritardi nella conclusione dei lavori e, soprattutto, lo scandalo per un’opera costata cifre altissime rispetto ai preventivi consigliarono di far viaggiare i treni senza troppa enfasi.

Gli anni del cantiere della ferrovia Parma-La Spezia furono un pozzo senza fondo nel quale scomparvero ingenti somme di denaro pubblico: il sospetto che con quell’opera molti avessero guadagnato davvero troppo era diffuso. In quel pozzo scomparvero anche le tante vittime degli incidenti sul lavoro: un prezzo in vite umane troppo alto e troppo presto dimenticato.

Paolo Bissoli