URSS. In 70 anni dalla rivoluzione al crollo del regime.

Fu chiamato “socialismo reale”, ma il Comunismo sovietico crollò fra il 1989 e il 1991, interrompendo la marcia dei Paesi dell’Europa dell’Est verso, nelle intenzioni, il “socialismo possibile”, migliore e tutto da costruire. Parlava “di giustizia sociale, di uguaglianza, di libertà, di progresso” e attrasse le simpatie di molti in tutto il mondo ma, poi, deluse le loro speranze e mise in crisi le loro convinzioni.

Fu chiamato “socialismo reale”, ma il Comunismo sovietico crollò fra il 1989 e il 1991, interrompendo la marcia dei Paesi dell’Europa dell’Est verso, nelle intenzioni, il “socialismo possibile”, migliore e tutto da costruire. Parlava “di giustizia sociale, di uguaglianza, di libertà, di progresso” e attrasse le simpatie di molti in tutto il mondo ma, poi, deluse le loro speranze e mise in crisi le loro convinzioni.

Di esso gli oppositori al Comunismo evidenziavano i gulag, le colonizzazioni forzate, l’assenza di ogni controllo democratico, i carri armati a Budapest e a Praga per sentirsi opporre i risultati della scuola per tutti, degli ospedali per il popolo, della scienza, ma, soprattutto, della lotta contro il nazifascismo e della liberazione – diceva un vecchio comunista di Monzone – dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Ma queste sbrigative, e tuttavia da non sottovalutare, valutazioni, che potremmo definire da don Camillo e Peppone, comunque attribuibili ad una diffusa opinione del cittadino “comune”, trovano qualche riscontro in quelle di autorevoli politologi e storici anche di diversa estrazione?

Per tentare una risposta all’interrogativo abbiamo richiamato alla memoria e rispolverato alcune letture di scritti di prestigiosi studiosi, a partire da uno dei massimi storici contemporanei, Luigi Salvatorelli. In “Storia del Novecento”, così scrive in proposito: “Ho definito Lenin come erma bifronte, ma la definizione si addice a tutto il regime da lui creato. Positivo e negativo, progresso e reazione, elevazione e abbassamento dei lavoratori, successo politico e degenerazione morale, si sono mescolati insieme”. Tra gli aspetti negativi mette in evidenza “l’appropriazione indebita da parte del partito bolscevico dell’autonomia conquistata finalmente dal popolo russo… Grandiosa è stata l’opera di diffusione culturale che ha dato una coscienza sociale e nazionale a milioni di Russi, che, però, ha rafforzato la dittatura centrale e mantenuto il popolo spoglio anche dei diritti sindacali presenti negli stati borghesi… Senza parlare… delle atrocità del regime staliniano”.

Non meno negativo il giudizio che si ricava dalla narrazione del giornalista e scrittore Tiziano Terzani: saputo del colpo di stato contro Gorbaciov (1991), per due mesi viaggiò attraverso la Russia, ricavandone il libro-reportage “Buonanotte signor Lenin”. In esso ha modo di registrare i disagi e i danni causati dal regime centrale e di descrivere il “disfacimento dell’Unione Sovietica” che darà origine alla “rinascita dell’Islam e al sorgere dei nazionalismi in alcune Repubbliche dell’ex impero, dopo l’annichilimento forzato delle loro identità”.

Su un piano diverso si esprime il pensiero di Carl Schmitt nel libro “La dittatura”, secondo il quale si dovrebbe dare una valutazione positiva di Lenin, perché egli considera “l’azione politica e le sue caratteristiche senza far riferimento ai suoi scopi, ai suoi contenuti economico-sociali, come chi isolasse il travaglio della partoriente dal risultato del parto… Per Lenin conta la realizzazione, non che cosa si realizza… È, così, un grande tattico, un grande uomo d’azione, a prescindere dalla sua concreta opera politica”. L’obiettivo dell’annientamento della borghesia giustifica l’instaurazione della dittatura del proletariato, “meglio la dittatura”. Con questo presupposto filosofico la dittatura non aveva bisogno, ad esempio, di giustificazioni per fare strage di oppositori o solo di non favorevoli al regime comunista.

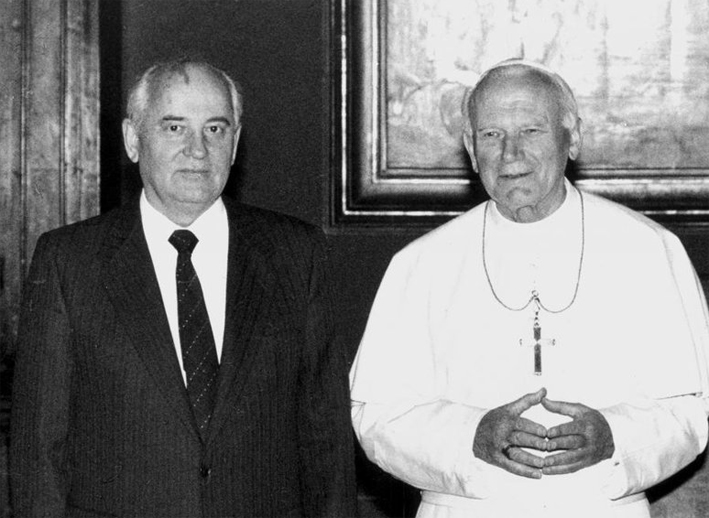

Fu quindi Michail Gorbachov (nella foto con Papa Giovanni Paolo II alla fine del 1989) a porre fine, nell’89, al primato della militanza, frutto della visione di una politica guidata da una avanguardia che pensa per il popolo. In quell’anno si apre una stagione nuova che Eric John Ernest Hobsbawm ne Il secolo breve definisce del “post secolarismo”, in cui le tradizioni religiose e le comunità di fede hanno guadagnato un nuovo inatteso significato politico.

Da dimensione privata la religione torna con forza nel discorso politico (Gustave Zaghebreski in “Chiesa e Stato”). Ma la crisi era già iniziata negli anni Settanta, “quando i Paesi (Cina compresa) in cui il marxismo si era realizzato persero l’aureola di emblemi utopici del futuro – in correlazione anche col mondo capitalistico” (E. Balducci, “Il 2° millennio”).

A. F.